Chirurgia delle ghiandole salivari

Le ghiandole salivari si dividono in maggiori (parotide, sottomandibolare, sottolinguale) e minori. La patologia benigna include principalmente:

- Scialoadeniti: si dividono in acute e croniche, e sono legate nella maggior parte dei casi alla presenza di calcoli che ostruiscono i dotti di sbocco delle ghiandole salivari (scialolitiasi). Si manifestano con la comparsa di una tumefazione dolente a livello del distretto interessato, e talvolta è possibile palpare il calcolo a livello del dotto. La diagnosi può essere effettuata mediante ecografia, RMN e/o TC. La terapia inizialmente è medica (antinfiammatori ed antibiotici), ma nelle forme recidivanti è indicata l’asportazione della ghiandola salivare (scialoadenectomia).

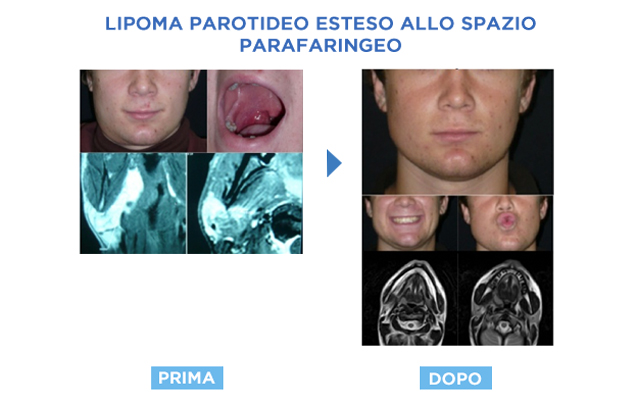

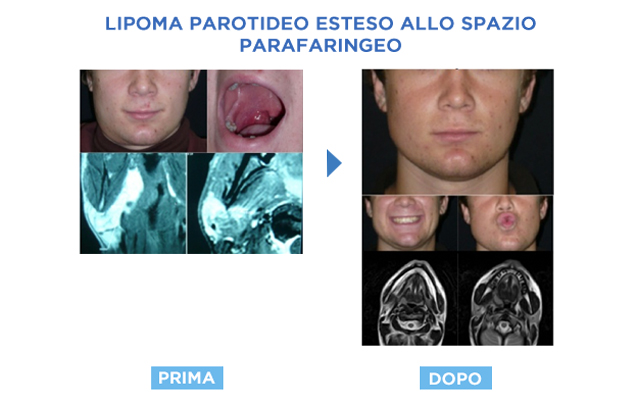

- Neoplasie benigne: si riscontrano principalmente a livello della ghiandola parotide ed eventualmente della sottomandibolare e si manifestano come delle tumefazioni non dolenti. Talvolta tali formazioni possono originare dalla porzione profonda della ghiandola parotide e, nel caso di coinvolgimento dello spazio parafaringeo, possono manifestarsi come tumefazione a livello del palato molle. La diagnosi si avvale oltre che delle metodiche sopradescritte anche dell’utilizzo dell’agoaspirato che orienta verso la corretta diagnosi istologica. Il tumore più frequente è l’adenoma pleomorfo, la cui caratteristica è quella di avere una pseudocapsula, per cui al fine di limitare il rischio di recidiva è necessario effettuare la sua asportazione insieme ad una porzione di ghiandola adiacente più o meno estesa (parotidectomia superficiale, enucleoresezione). Proprio per questa sua tendenza alla recidiva non è indicato effettuare una biopsia. L’altro frequente istotipo è il tumore di Warthin o cistoadenolinfoma (correlato all’abitudine al fumo, tanto che talvolta si può presentare bilateralmente). Anche in questo caso la terapia è chirurgica. La “chirurgia della parotide” è detta anche “chirurgia del nervo facciale”, proprio perché tale ghiandola è attraversata dal nervo facciale, responsabile dell’innervazione dei muscoli mimici dell’emivolto. Per tali motivi, il primo step dell’intervento chirurgico è l’identificazione e la preservazione dello stesso.

- Neoplasie maligne: Sono assai più rare delle benigne e tendono in proporzione ad interessare in maggior misura le ghiandola salivari minori, la sottolinguale e la sottomandibolare, più raramente la parotide. I tipi più frequenti sono il carcinoma mucoepidermoide, l’adenocarcinoma, il carcinoma adenoideocistico. La ghiandola parotide può essere interessata inoltre da tumori secondari: tra i più frequenti ricordiamo i linfomi e le metastasi linfonodali da carcinomi squamosi e melanomi della cute. Si manifestano come lesioni a rapido accrescimento, e spesso la cute sovrastante appare arrossata e talvolta ulcerata. Carattere distintivo, negli stadi più avanzati, è la paresi del facciale derivante dall’infiltrazione del nervo. Nel caso di tumori primitivi la terapia è chirurgica e consiste nell’asportazione della ghiandola eventualmente in associazione ai linfonodi del collo. Nel caso di infiltrazione del nervo facciale sarà necessario effettuare il sacrifico dello stesso, che potrà essere ricostruito nello stesso tempo chirurgico tramite neurorrafia diretta (sutura diretta dei due monconi residui) o mediante l’utilizzo di un innesto nervoso (che potrà essere prelevato dal collo o dalla gamba). Quando ciò non sia possibile può essere effettuata un’anastomosi al nervo masseterino mediante tecnica microchirurgica.